主場人語

2013-11-22 14:56:56

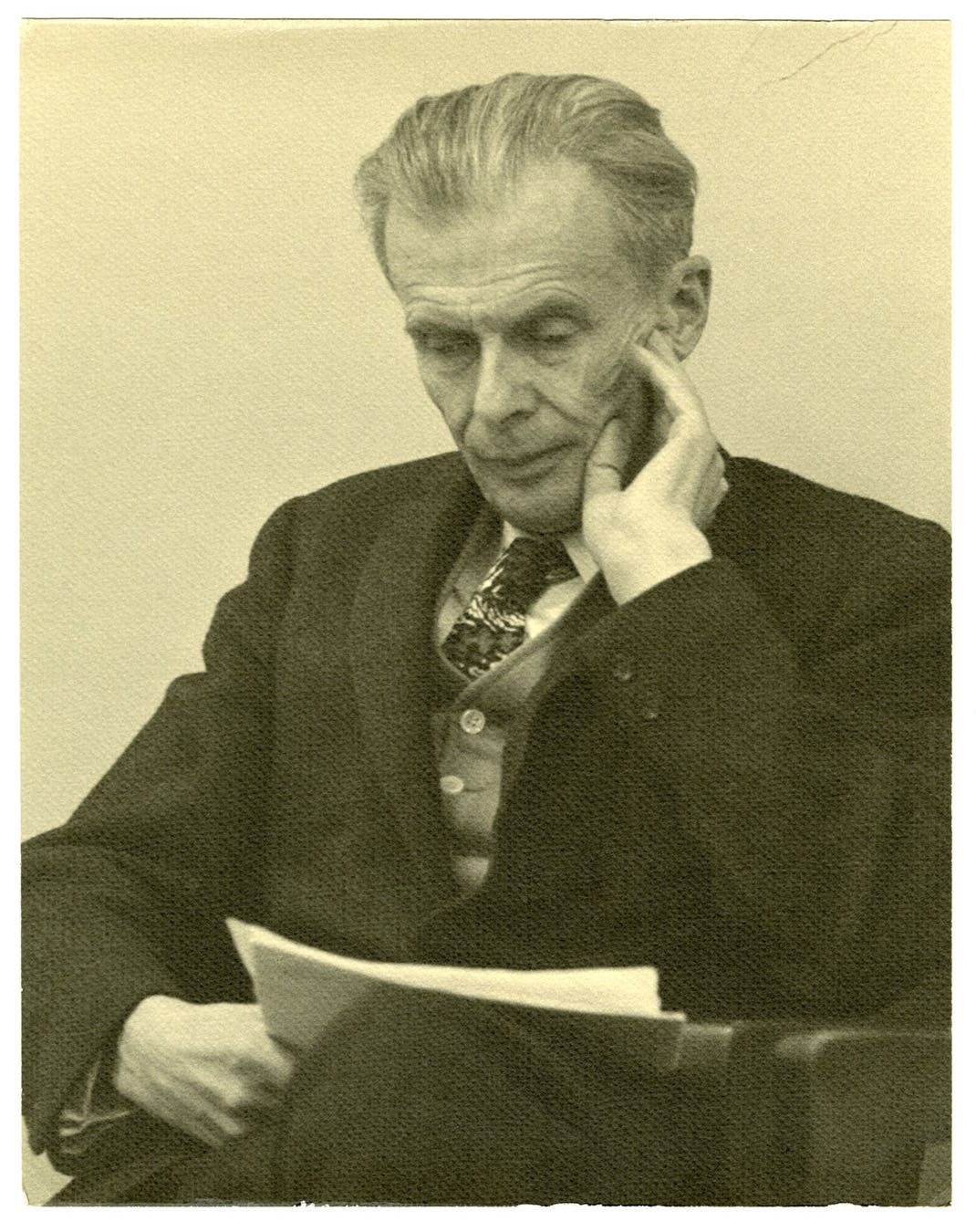

Aldous Leonard Huxley

一塊牌子上寫著世界邦的箴言:共有、劃一、安定。

── 《美麗新世界》

1932年,英國作家阿道斯•赫胥黎 (Aldous Leonard Huxley) 發表著作《美麗新世界》 (Brave New World) ,哄動一時。

它要比 George Orwell 名作《1984》更早面世18年。後世把這兩部小說,連同葉夫根尼•薩米爾欽1920年作品《我們》 (We) ,並稱二十世紀三個負面烏托邦。

與《1984》同樣,《美麗新世界》描繪的也是極權統治下的世界,但赫胥黎對科學的興趣,以及他在伊頓公學接受的生物學訓練,讓他得以把科技問題結合極權政治的想像,建構出一個預言式的虛構世界。

這個世界中,曆法不以耶穌誕生為元年,而以福特首輛 T 型車上市開始算起。資本主義是這個世界的神。人們掛在口邊的不是 Oh Lord ,而是 Oh, Ford 。

這世界中沒有人性,只有劃一的制度;這世界沒有父母,嬰兒全由試管培養。人類被分成幾種階層,低級的被洗腦、變痴呆,終日勞動;高級的終日享樂,他們沒有愛情,人們隨意雜交;不快樂時吃一種叫「蘇麻」的精神藥物便能解決情緒問題;年紀大了也不會變醜,因為醫藥科技可以讓人永保青春。

低等人與高等人,一方面差異巨大,另一方面卻是相同的:他們的人性都被抹消掉。既已沒有人性,沒有不滿,極權統治便可以長久和諧,永遠「共有、劃一、安定」下去。

在赫胥黎寫這本書的30年代初期,現代化的科技發展才剛處於起步階段。當然沒有 iPhone 和手提電話,也就沒有低頭族;沒有網絡沒有 Facebook,也就沒有因而造成的人與人之間的疏離。然而那時候赫胥黎已預見,當科技發展快如長征火箭直線升空,而人文意識卻停滯不前,我們的社會必然面臨巨大夢魘。

作品發表後7年,二次大戰爆發。戰後翌年,《美麗新世界》再版,赫胥黎如是說:

從各方面考慮來看,烏托邦比起十五年前任何人能想像的都更接近了。十五年前,我還把它設定在六百年以後;今天看起來,這種恐怖狀態可能要不了一個世紀就會降臨到我們身上......真的,除非我們決心反極權,並以實用科學為手段,來產生自由個體組成的人類,而不是把人類當成手段,以科學為目的;否則,我們就只有兩條路可選:一條是一群國家主義的,軍事化的極權主義者們,以他們的原子彈恐怖行為起家,以文明的毀滅告終;另一條路則是一個超國家的極權主義,由急遽的科學進步和原子革命所組成的社會混亂中應運而生,並在效率和穩定的需求中發展成為「福利專制」的烏托邦。你付錢,任選一種。

為了「自由個體組成的人類」,赫胥黎終其一生不斷努力,思考人類文明的出路。

雖然這條出路直至他去世、以至時至今日,仍未見端倪。然而他確實在一直追尋。

當小說中不屬於「烏托邦」的野蠻人 John 來到「文明世界」後,發現未被同化的自己與「文明人」格格不入,赫胥黎只為他安排了兩種選擇:要不就接受無人性的「烏托邦」生活,要不就回到野蠻世界裡去。

這就好像在問,人類該返回無科學的樸素生活,還是甘願被科學迷醉?最後 John 的決定是到一處廢燈塔隱居,過著苦行生活。然而城市人對他的白眼與取笑,最後仍讓他以自盡告終,是為小說的結局。

後來他又否定了自己的結局,提出「第三條路」。

如果我現在 (1946) 要寫這本書,我會給野人第三種選擇。在烏托邦和原始生活的兩難之間,會有一個心智清明的可能性 ── 這種可能性在書中已經實現到某個程度了,那就是被美麗新世界放逐出來或逃出來的人,在保留區的邊緣組成的社區。……科學與技術的運用會是像安息日一樣,即是為人而造的,而不是像現在,或更像美麗新世界那樣,要人去適應它們,被它們奴役。

宗教將會是人對終極的有意識的、有理智的追求,是對內在的「道」,對超俗的神與佛之認識。主要的人生哲學將會是一高級的實利主義,終極原則第一,極樂原則屈居第二 ── 生命中每一個事件的第一個問題都會是:「我和絕大多數其他人,如果這樣做或這樣想,是否會對人類的終極有所貢獻,或有所干擾?」

當然你可以問,赫胥黎的想法會否過於浪漫美麗?或許。然而他終究是為人類文明的前路又踏出了一步。講學、演說,從來未在他的生命中停止過。1959年,65歲的他出版《再訪美麗新世界》,繼續分析人類的現狀與將來,為各領域弊病提出解決之道。

那時候他開始轉向東方的解脫哲學。1961年,他在洛杉磯的家受森林大火波及燒燬。作品原稿、朋友書信、讀書感想,甚至妻子的日記全部化為灰燼。他說,自己的四分三已經消滅了,但是:

「在所有的一切被剝奪之前,我就已領悟人是不可能緊抓住他所擁有的東西不放的。確實很痛苦。雖然痛苦,這事件卻也教給我要無執著。在腦子裡想要達到無執著的境地是很容易的,但真的要達到這境地,是必須要有事實來做為證明的。」

後人有時候會把這種思想的轉向解讀為迴避現實。或許如此。但正如已經說過那樣,人類文明的可行出路從來就沒有出現過。我手中的,是台灣譯者李黎版本的《美麗新世界》。他在序言中這樣說:

人類還沒有找到一個完美的正面的烏托邦,但我們已經夠多反面例子了,至少我們知道甚麼樣的烏托邦使是行不通的。

50年後的今日,赫胥黎曾經走過的路,或對或錯,都是人類文明最寶貴的經驗。他終其一生不曾放棄探索。最後幾個星期,身患癌病的他穿著睡衣,仍舊對著打字機寫作;後來無法坐了,他就躺在床上,把字大大地寫在稿紙上;連寫字也無力了,他對枕邊的錄音機口述。

1963年11月22日 ── 半世紀前的今日,他在洛杉磯的家中病逝,享年六十九歲。

惟有一種大規模的,廣泛的反集權和自救運動,才能夠阻止目前這種走向這種中央集權下的經濟統制的趨勢。

── 赫胥黎

沒有留言:

發佈留言