|

資料來源:《香港新界「祖堂」土地問題歷史、傳統與法理》(2019)(受訪者提供)

【明報專訊】上周出爐的《施政報告》提出構建「北部都會區」,其中一個加快土地供應的手段為釋放祖堂地,並在一年內完成檢討及制訂具體修訂建議。這項政策有「拆人祠堂起樓」之虞,卻在公布前已獲鄉紳支持,並提出放寬門檻至七八成人同意,即可出售祖堂地;公布後鄉紳代表侯志強也欣然表示「祠堂可以拆」。外界反應則與鄉紳截然不同,有人認為政策傾向發展商,也質疑官方沒有具體數字,何以確知發展潛力。而鬆綁之後,鄉紳是否只求賣地分錢?

|

何謂 「祖堂地」?

定義

「祖」地一般以成立者之名命名,例如鄧輯伍祖、李富祖,傳給直系男性子孫,成立者的兄弟或親屬無權染指;「堂」地一般是留給宗族或家族的土地,可建祠堂、廟宇及祖墓等。祖堂地以往最常用作農地,收入用以祭祀及照顧該族村民,故歷來均不能輕易賣出、分割或侵佔。祖堂地是氏族社群共同擁有的財產,是維繫其生存、傳承和傳宗接代的主要關聯。

面積及分佈

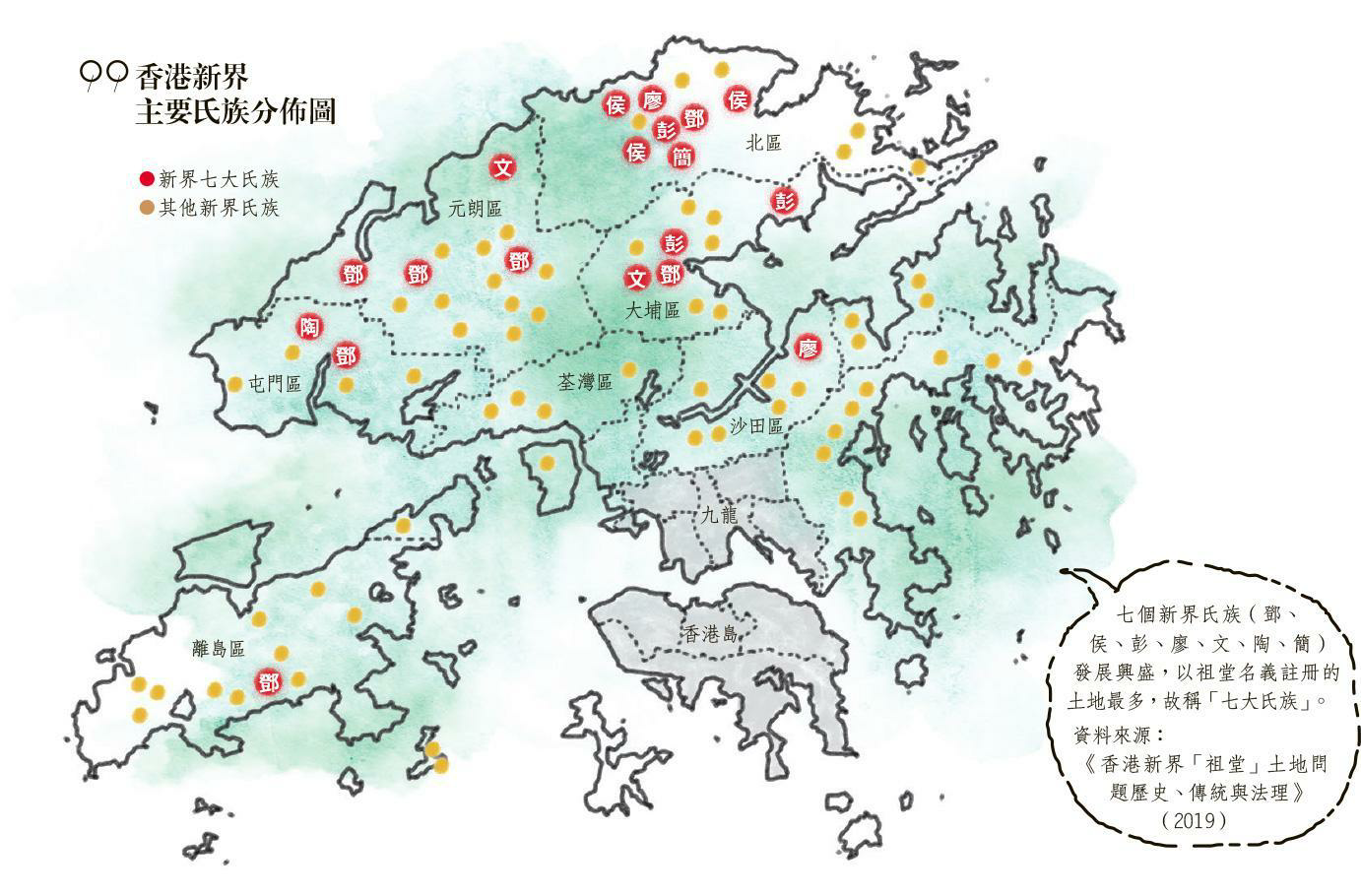

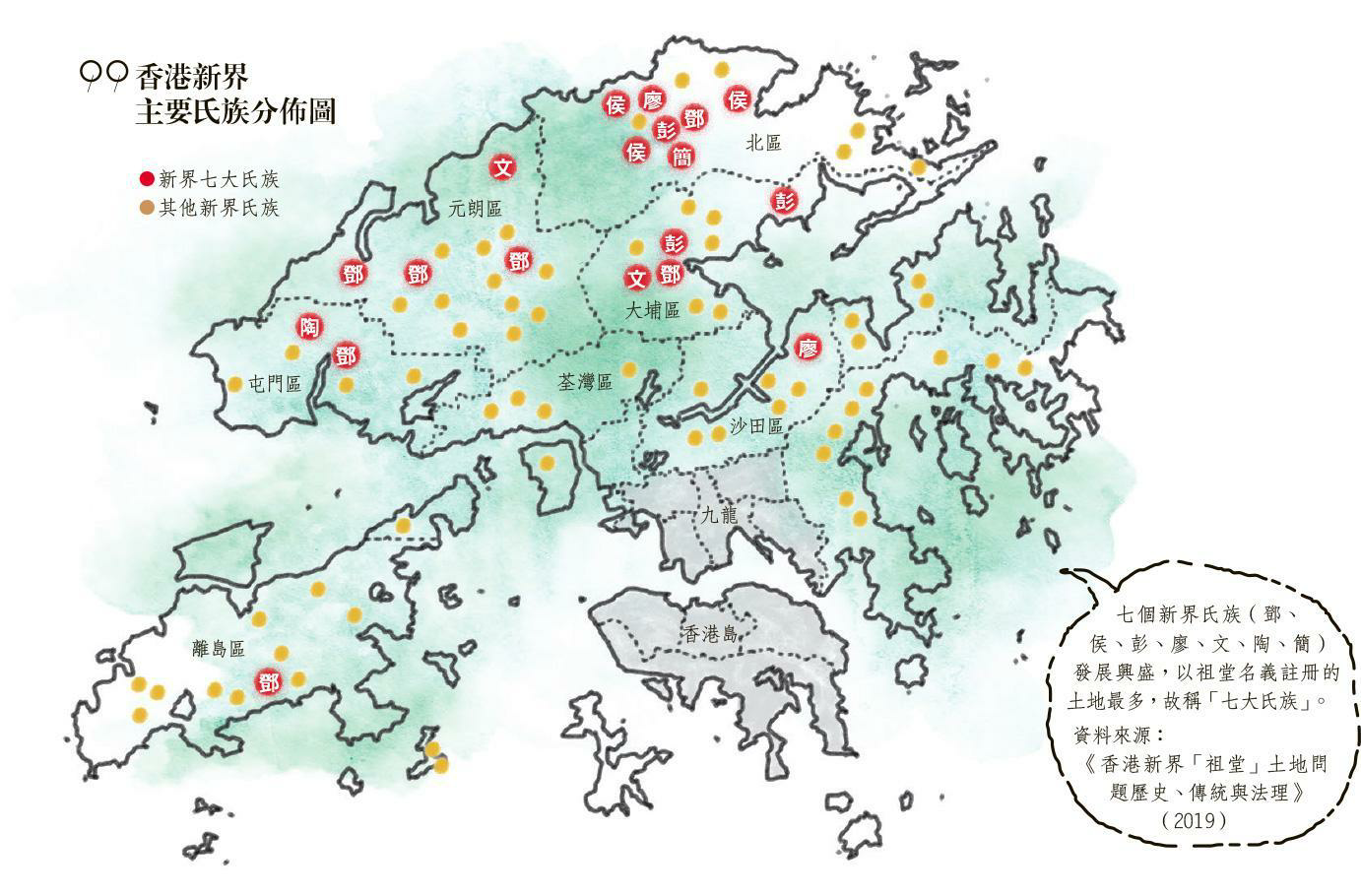

民政事務局於今年7月回覆立法會議員提問時指出,由於祖/堂土地的數目及面積對民政專員在處理出售祖/堂土地的決定時沒有關聯,民政專員並沒有就有關資料作出統計,政府亦未有計劃就全港現有祖/堂土地的數目及面積展開統計。新界鄉議局研究中心主任薛浩然曾於2019年依據官方文件的數字,推算出新界祖堂土地應不少於2088公頃,共有約7300個祖/堂地,當中以七大氏族(鄧、侯、彭、廖、文、陶、簡)的發展最為興盛,用祖堂名義註冊的土地最多,主要位於北區、元朗區、大埔區。

轉讓程序

現時祖堂地轉讓手續繁複,必須得到祖堂所有有份人同意和授權才能轉讓。司理會向民政事務處提交土地轉讓申請,處方會就此發出通告,若通告限期前無收到祖堂有份人反對,申請才獲批准。據《香港新界「祖堂」土地問題歷史、傳統與法理》所寫,極少數祖堂成員反對的理由一般包括:一、堅持原封不動,以土地形式永續保留祖先物業;二、認為賣地價格過低;三、認為賣地收益分配不公;四、其他對人不對事的理由。

背景

賣祖堂地≠拆祠堂

祖堂土地源遠流長,據薛浩然所指,祖堂設置可追溯至宋朝(公元1050年),范仲淹創建義田,改變以往由門第或大官壟斷的傳統,開創氏族擁有土地的形式,以收益資助族人生計。中共上台後採土地國有制,氏族瓦解,香港卻如「時空交錯」,在英國殖民政府治下保留了祖堂這種氏族經濟共同體,「是研究宗族制度的活化石」。他形容這是中國特色的信託制度,但信託有時限,祖堂卻是永續(perpetual),「是中國唯一保留下來的特殊土地持有形式」。祖堂地意義重大,上水區鄉事委員會主席、鄉議局當然執行委員侯志強卻說有足夠賠償,祠堂也可以拆,言論似顯得悖理違情,但值得留意的是,祠堂並非一定建於祖堂地。因祖先視祖堂地為收入來源,故在農耕社會,祖堂地一般位於河溪旁邊、方便耕作的平坦地段,而且地段隨祖先財力日漸增加。祠堂則另請風水師傅選址興建,而且在建村之際早已設立,兩者並不等同。現時新界祖堂地多是農地、寮屋或棕地。另外,薛浩然強調祖堂成員的性質不是持份者(stakeholder),而是實益擁有人(beneficial owner)。民政事務局亦以「有份人(members)」稱之。

面積分佈 官方話無數字

弔詭的是,《施政報告》說儘管沒有正式數字,但確知新界有不少祖堂地可供發展。坊間流傳的2400公頃亦非官方統計。地政總署前署長劉勵超一直關注土地房屋問題,他認為政府或得悉個別祖堂地規模足夠,才會斷言可供發展,惟公眾並不知悉。他亦對其面積及分佈抱有質疑,「祖堂地一定有解決土地荒的作用,問題在是否真的用光約2000公頃呢?有幾多是大到可以獨立發展呢?它不是一幅完整的用地。如果零零丁丁,不是太大,用來發展什麼呢?」他相信各區地政處不會特別統計轄下地區的祖堂地數目及面積,即使鄉議局向政府提供估算數據,政府也要逐一核查。日前鄉紳代表梁福元展示委託地政總署做的祖堂地查冊地圖,亦印證應有紀錄。薛浩然則說「特首一係講大話,一係畀下屬呃埋」。因這些土地都須經司理向以前的理民府或現在的地政總署繳納地租,否則土地會被充公。他當年估算面積時,主要依據「新界條例工作小組」所提交的專題報告資料、其他文獻引用的官方資料、《集體官契》,以及洪水橋新發展區的三個丈量約份分區等,得出約2000公頃的數字及分佈,梁福元展示的地圖也與此項研究相關。

數目一直更動

負責打理祖堂地事項的司理會有本「簿仔」,註明各有份人持有的業權份數及地段,如經註冊,也有俗稱「大地紙」的政府契約。但部分村的司理已移民多年,正本也在海外,只有政府有土地紀錄和有份人有相關證明,即使村長也未能掌握所有祖堂地,其餘人亦只可付費查冊確認某塊土地是否屬於祖堂。另外,有些祖堂地由其他村的祖先買下,無從考究,如粉嶺軍地村是條多姓原居民村,各姓都有自己的祖堂地,原居民代表劉永安說:「自己村有時都知(哪些是祖堂地),人哋村、佢哋阿公喺度買咗,流傳畀子孫,一房有百幾人,都唔知族人去咗邊。」每個祖或堂可有多個地段,因捐地、有份人絕房等原因一直更動,祖堂數目亦有增加,由1980年代末的6000個升至2000年代初約7300個。只要有人買下新界土地並留給子孫,都可變成祖堂地,像劉皇發生前就以其先父名義添置了劉天生祖。

司理亂象 或無王管

祖地及堂地均由司理管理,後者須註冊及入契。司理的投選方法沒有明文規定,部分會在每年農曆二月初一商討村內事務時推選司理,一般是終身制,有的因無人競選連任多年,有的則會每條巷輪流派人擔任。另外,祖地因屬於直系子孫,部分村長並不干涉司理委任。曾有司理未經有份人同意,私自租出土地,亦有祖堂地司理去世,但要重選司理須得所有人同意,以致司理一職懸空。文錦渡曾有乏人管理的祖堂地被非法霸佔,變做貨櫃停車場。

此外,《新界條例》雖列明在取得土地後未委出司理或更換司理後3個月內未證明,政府可沒收土地,但官方其實甚少執法規管,政府曾於2003年提出修訂,要求司理須為涉及違例發展的罪行承擔法律責任,但收到新界鄉議局、多個鄉事委員會及逾百個祖堂反對,終撤銷建議。

鄉紳倡有「兩家茶飯」揀

在《施政報告》出爐前,有鄉紳說祖堂是氏族傳統,不能隨便變賣,故反對政府動用《收回土地條例》作公共用途,更指等同「滅族」。不過,有部分鄉紳主張可以收地,只是要劃一以甲區(即涉及新市鎮或全港性主要工程)的特惠補償率(每平方呎1332元)收回,與此同時,又促請政府放寬轉售門檻,令人無所適從。有評論指將祖堂地劃為甲區,無形中提高了祖堂與發展商的議價能力,劉勵超不排除這一可能,認為兩套機制(政府收地和私人買賣)會互相參考,鄉紳也可依據兩邊的價位決定,如發展商開價不合心水,便留待政府收地。鄉紳如此精明,可能是由於以前吃虧不少,有村長指新界人埋怨政府以低價收地,平整後卻賣幾萬元一呎。本來村民想貢獻土地令社會得益,結果被中間剝削。現在《施政報告》研究修訂《新界條例》,放寬出售祖堂地限制,但沒提及劃一特惠補償率,主要便利發展商往後購入祖堂地。不過,這政策與《新界條例》保障新界土地的中國習俗或傳統權益,以及《基本法》保護新界原居民合法傳統權益的條文背道而馳,遂有「新界人犧牲」之詞,也令人質疑既然祖堂地可以「犧牲」,為何尚要保留另一種「合法傳統權益」丁屋。

除了 變賣分錢…

助偏遠鄉村復耕

買賣套現以外,是否有其他可能?沙頭角梅子林村村長曾玉安指:「我們這邊不牽涉太多利益,(放寬門檻)對外面平原地帶較大影響。我都認同要善用土地,建屋、復耕、康樂設施也好。」他稱目前村中90%的祖堂地都是荒廢。自「永續荔枝窩」計劃開展後,他就幫忙統籌供復耕的土地。村裏的祖堂地一塊約數萬呎,不及元朗、錦田一帶的大,但也有好處:「祖堂地通常集中、大幅點,私人地因業權分散,小塊小塊。官地亦難用。」最近沙頭角生態文化協會物色間種及露營用地,他提議租借私人地旁邊一塊近萬呎的德安祖土地,便能增加一倍面積:「零散都不要緊,砌在一起就好完整,便這樣建議,容易可行。」

司理早在海外身故,他唯有親自聯絡分散英國及香港的五房人代表,「花了很多時間要他們明白,因他們身在外國會有好多想像。之後游說了四房,有一房反對,但不想大家不開心,最後都同意租出3年」。他指雖不是正規做法,但租地比起賣地易處理,終玉成其事。他說「外面是政府有求於他」,但這邊是窮鄉僻壤,地租幾毫子一呎,村民要付出多點,吸引外人來活化,土地才不至荒廢,他打算徵得各戶同意後,將收益用作維修祖墳或捐給梅子林基金。所以,放寬轉換司理或處置土地的門檻對該村發展不無好處,日後如想租出土地復耕或改變用途等會更方便。外界擔心放寬出售門檻,變相幫助發展商併購和整合地塊,或令鄉紳逼遷農戶。他也承認上述是偏遠小村保育活化的一途,元朗一帶鄉村的利益太大,較難抗拒。再者,保育也非政府放寬門檻的目的。

與財團合作 保留恆產

曾玉安補充,若按舊時傳統也未必要全部有份人同意才能轉售土地,「以前有個宗長、族長,由他決定,識大體,整體方向對就可以,沒可能民主諮詢」。祖堂地旨在子嗣有恆產,故新界氏族都深明不應隨便變賣祖先資源,但他指恆產可以另一方式存在,不一定有田地才能保障後人收益:「換現代的,例如祖堂名義的債券、成立公司、房產,一樣遵守了祖先給恆產的長遠保障,不是賣了就什麼都沒有。」有評論預料鄉紳不會輕易賣地,或會以公司名義與財團合作,在項目上分一杯羹,如此豐厚的收入,或許超出祖先預期。而發展商要與鄉紳談攏條件,也並非易事。